Белки бактериальной противовирусной защиты расщепляют фаговую ДНК, как только она только проникла в клетку.

Бактерии, как и мы, умеют защищаться от вирусов. Обычно тут сразу вспоминают систему CRISPR/Cas, которая есть у самых разных бактерий в самых разных вариантах и которую так ловко научились использовать в биотехнологии.

Противовирусные системы, внедрённые в клеточную мембрану, обычно либо погружают бактерию в спящее состояние, либо просто включают программу самоуничтожения. И в том, и в другом случае вирус не успевает размножиться, и пусть отдельная клетка погибла, вся бактериальная популяция остаётся целой – вирусная инфекция не успела разгуляться (такую стратегию называют абортивной инфекцией). Предполагалось, что система Zorya работает в том же ключе. Однако, как пишут в Nature сотрудники Копенгагенского университета и других научных центров, с Zorya всё происходит иначе – она обезвреживает вирус, сохраняя бактериальную клетку в живых.

Как вирус-бактериофаг внедряет в бактерию свою ДНК? У бактерий, кроме клеточной липидной мембраны, есть клеточная стенка из сложного полимера пептидогликана (есть бактерии, у которых с обеих сторон пептидогликановой стенки есть липидные мембраны – это грамотрицательные бактерии; есть те, у которых мембрана только одна, внутренняя, и снаружи пептидогликан ничем не прикрыт – это грамположительные бактерии). Вирусу нужно физически проделать ход сквозь довольно прочную клеточную стенку, и у вирусов для этого есть специальный молекулярный «бур».

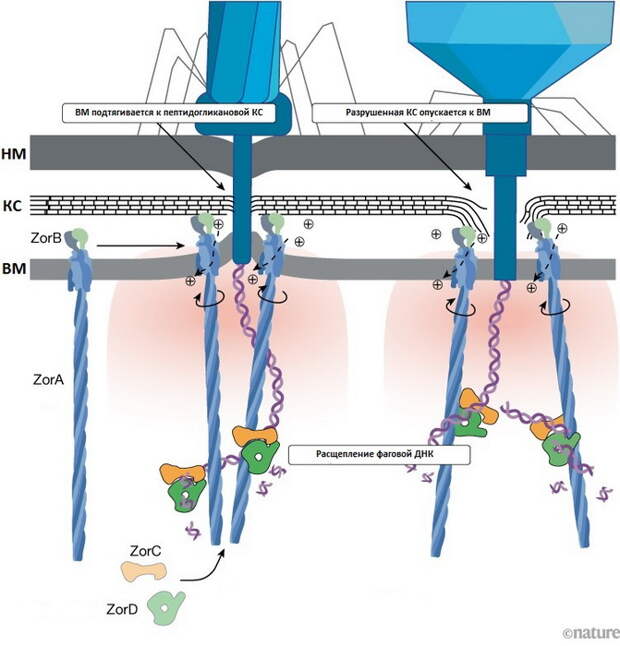

Вот тут и включается система Zorya. Комплекс ZorAB активируется пептидогликаном – то есть тут нужно, чтобы расстояние между стенкой и мембраной уменьшилось, чтобы ZorAB, обращённый в пространство между стенкой и мембраной, почувствовал пептидогликан. Чтобы ввести ДНК в бактерию, фаги используют как сократительные усилия, стараясь проткнуть клеточные покровы, как иглой, так и ферменты, разрушающие бактериальную оболочку. ZorAB может либо подняться к клеточной стенке вместе с мембраной вдоль вирусного «бура», либо края разрушенной клеточной стенки могут опуститься к мембране. У ZorAB есть свойства ионного канала и молекулярного мотора (весь комплекс похож на белки, которые приводят в движение бактериальные жгутики, с помощью которых бактерии передвигаются). Активированный ZorВ открывает протонный канал, и поток ионов водорода заставляет прокрутиться вокруг своей оси длинный хвост из ZorА. Кручение ZorА активирует два других белка, ZorC и ZorD, которые соединяются друг с другом, образуя ДНК-расщепляющий комплекс – они разрушают вирусную ДНК, едав она только успела проникнуть в клетку. Исследователи отдельно убедились, что для расщепления вирусной ДНК хвост ZorА должен быть более-менее длинный, и активирующим сигналом действительно служит его вращение. Но более детальные подробности придётся выяснять в дальнейших экспериментах.

Схема работы противовирусной системы Zorya на примере грамотрицательной бактерии с клеточной стенкой (КС) и двумя мембранами, наружной (НМ) и внутренней (ВМ). Комплекс ZorAB закреплён во внутренней мембране (ВМ) бактерии, активируясь при приближении пептидогликановой клеточной стенки (КС). Активация ZorAB сопровождается потоком положительно заряженных протонов и вращением ZorA-хвоста. Вращающаяся нить ZorA активирует ZorC и ZorD, которые расщепляют фаговую ДНК. Сближение внутренней мембраны и клеточной стенки происходит, когда вирус пытается ввести свою ДНК сквозь покровы бактериальной клетки. (Иллюстрация: Hu, H. et al., Nature, 2024)

В итоге и у вируса ничего не получается, и бактерия остаётся в живых. Можно сказать, что с помощью системы Zorya бактерия распознаёт вирус на ощупь: защитные молекулярные комплексы включаются, когда вирус продавливает или дырявит клеточную стенку. Это отчасти можно сравнить с тем, как мы чувствуем, когда нам очень сильно давят на кожу. Только у нас механическое воздействие передаётся нейронными сигналами в мозг, который в ответ генерирует другие сигналы, помогающие избежать неприятностей. У бактерий молекулярный сенсор тут же запускает специализированную противовирусную защиту. Против патогенных бактерий, которые становятся устойчивы к обычным лекарствам, нередко предлагают использовать лекарственные бактериофаги. Но чтобы вирусы работали, нужно отключать противовирусные бактериальные системы, а чтобы их отключать, нужно знать, как они устроены. С другой стороны, может случиться так, что Zorya-подобный молекулярный сенсор пригодится в каких-нибудь биотехнологических областях, не связанных напрямую ни с бактериями, ни с вирусами.

Читать далее →

Свежие комментарии