О строительной деятельности у славян в дохристианский период, в частности, о строительстве храмов, имеется большое число исторических и археологических свидетельств. Более того, археологические и исторические данные позволяют говорить о том, что строительная деятельность у славян-протославян существует практически непрерывно уже более 6000 лет.

В то же время наблюдается поразительное сходство русской архитектуры с индоиранской, арийской. Только в русской и арийской архитектуре широко распространены шатровые храмы, многоглавые храмы, маковки-луковицы, коруны, стамики и другие архитектурные формы. Ничего этого нет в Византии. Большое сходство архитектурных форм и композиций в русской и индоиранской архитектуре, безусловно, свидетельствует о глубинной родственности славянской и арийской культуры.Этой теме посвящено уникальное исследование историков А.В. Рачинского и А.Е. Фёдорова – «Славяно-арийские истоки русской архитектуры» (М., 2016, 624 стр.) – исследование о связях славянской культуры, главным образом, архитектуры, с арийской.

Исследователи русской архитектуры давно обратили внимание на то, что русская архитектура, вопреки расхожему мнению, имеет очень мало общего с византийской. В то же время, наблюдается поразительное сходство русской архитектуры с индо-иранской, арийской. Только в русской и арийской архитектуре встречаются бочки, крещатые бочки; кубоватые покрытия; «горы кокошников»; храмы c кувшинчиками; храмы с зонтиками-главками; золотые купола; надвратные храмы. Широко распространены шатровые храмы, многоглавые храмы, маковки-луковицы, коруны, стамики и др. архитектурные формы. Следует добавить, что до 19 в. русская архитектура оставалась преимущественно деревянной, а деревянное зодчество вообще не имеет аналогов в Византии.

О связи славянской культуры с арийской говорили и писали лингвисты и историки А.С.Хомяков, И.И.Срезневский, Ф.И.Буслаев, А.Ф.Гильфердинг, А.А.Котляревский, И.Е.Забелин, кн. Н.С.Трубецкой, архитектор Л.В.Даль, австрийский историк искусств Й. Стшиговский, французский архитектор Э. Виоле-Ле-Дюк.

Близость славянских языков санскриту (славянские языки наиболее близки санскриту среди европейских) [Skulj, Sharda, 2008; Томажич, 2008], сходство многих славянских и индийских символов, присутствие индо-арийских топонимов на территории расселения славян [Трубачёв, 1999; Жарникова, Гусева, 2010; Грот, 2013, с. 353 – 354; Колеватых, 2010], данные, полученные при исследовании ДНК (распределение гаплогруппы R1a1а, – позволяют говорить о том, что до разделения в начале 2 тыс. до Р.Х. существовала единая общность славян и арьев. Об этом же свидетельствует и большое сходство архитектурных форм и композиций в русской и индийской архитектурах. Надо заметить, что архитектурная форма является одним из наиболее устойчивых элементов культуры. – Эстетические предпочтения, приверженность к родным формам сохраняются народом и после смены языка и религии, переселения на другие территории, перехода на новые строительные технологии и материалы.

Здесь уместно сравнение семиотики архитектуры с генетикой, которая так же не зависит ни от языка, ни от религии, ни от среды обитания.

Как уже отмечалось, Россия вплоть до XIX в. жила в «деревянном веке». Этому способствовало изобилие лесов и отсутствие легкодоступного каменного материала. Именно в дереве выработались такие формы, как маковицы, шатры, требующие большого мастерства при каменном строительстве и весьма легко осуществимые при деревянном. Такой же деревянной была и арийская архитектура. Показательно, что вырубленные в скалах индийские храмы (3 в. до Р.Х. – 9 в. по Р.Х.) имитируют деревянные конструкции. Ничего подобного не было в Византии. Там со времён античности главенствовала каменная архитектура. ([

sil2ooo] Я буквально недавно развивал эту тему с точки зрения духовности кстати).

sil2ooo] Я буквально недавно развивал эту тему с точки зрения духовности кстати).Сопоставление форм русской и индийской архитектур позволяет утверждать, что русская архитектура имеет древние славяно-арийские истоки, и возраст её более 4000 лет [Рачинский, Фёдоров, 2012, а, б; 2013]. – По «общепринятой» схеме, арьи ушли в Индию в начале II тыс. до Р.Х., в это время и распалась славяно-арийская общность. Но потомки древних славяно-арьев сохранили общий культурно-генетический код. На окраинах некогда единого славяно-арийского мира (Русский Север, Карпаты, Гималаи) сохраняются реликтовые образцы архитектуры. Поиском утраченных смыслов – семиотики архитектуры и посвящается эта работа.

[

sil2ooo]Немного дальше приводится разбор следующей группы рисунков/фотографий. Внимание! Вот он искомый перевернутый ромб о котором столько толков было.

sil2ooo]Немного дальше приводится разбор следующей группы рисунков/фотографий. Внимание! Вот он искомый перевернутый ромб о котором столько толков было.

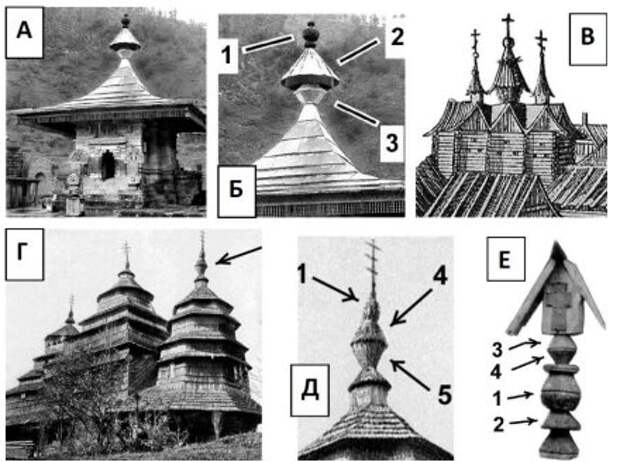

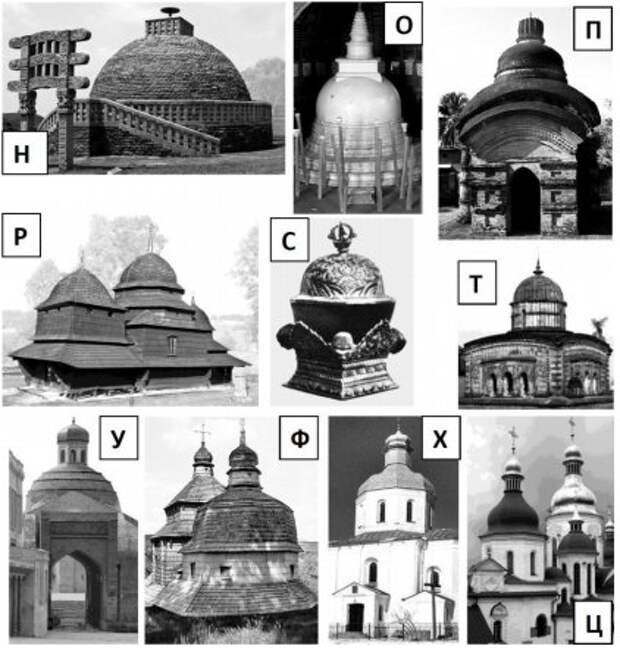

Фигура «конус на перевёрнутом конусе» на гималайском и славянских сооружениях.

А, Б) Индуистский храм Hateshwari, имеющий главу в виде «сходящихся основаниями конусов» (Hatkoti, Химачал-Прадеш, Гималаи). Верхняя часть храма имеет такую же форму, как и верхняя часть северо- и южнорусских храмов, изображённых на рис. В, рис. Д – два конуса сходящиеся основаниями. Отличие состоит лишь в разной вытянутости по вертикальной оси и в размерах. 1 – калаша, 2 – зонтик с бахрамой, 3 – маленький диск, представляющий собой фигуру, образованную двумя конусами, соединёнными основаниями (издали кажется, что это перевёрнутый конус, т.к. видна нижняя, более светлая сторона диска).

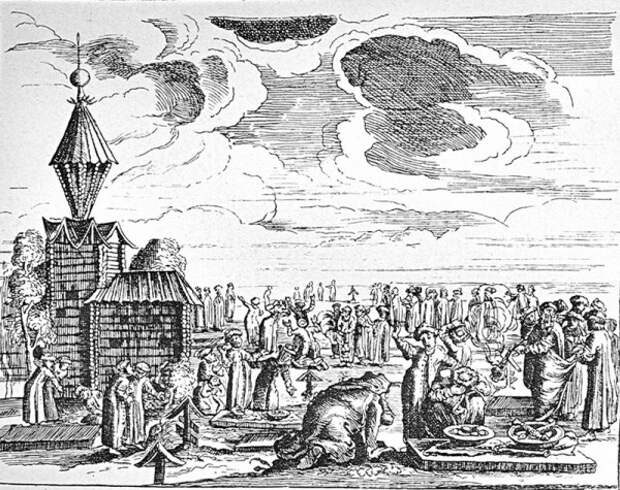

В) Фрагмент гравюры А. Олеария (17 в.).

Г, Д) Церковь в с. Ботелька Выжня в Галиции (16 в.) (фото из [Щербакiвьский, 1913]). Стрелкой отмечена главка, показанная на фрагменте «Д». 1 – кувшинчик, 4 – зонтик, 5 – перевёрнутый конус.

[

sil2ooo Поразительно! Фотография сохранившейся в 1913 году церкви точно как у Мейерберга или Олеария!!! Вот и верь в датировку тысяча какой то год! В каком веке мы живем? Все ли так далеко как нас учат? Явно 1000 лет приписанной истории - как по мне, так еще один пример!]

sil2ooo Поразительно! Фотография сохранившейся в 1913 году церкви точно как у Мейерберга или Олеария!!! Вот и верь в датировку тысяча какой то год! В каком веке мы живем? Все ли так далеко как нас учат? Явно 1000 лет приписанной истории - как по мне, так еще один пример!]Е) Могильный столбик на кладбище в г. Кеми Архангельской губ (18 или 19 вв.) [Бобринской, 1913]. 1 – кувшинчик, 2 – зонтик, 3 – зонтик, 4 – перевёрнутый конус. Горшочек стоит на зонтике, так же как в Индии. На горшочке стоит фигура «сходящиеся основаниями конусы» (№№ 3 и 4).

Ж, Л, М) Церковь в Збойе около Ужока, Карпаты[Sicynskyi,1940]. Стрелками отмечены главы, показанные на рис. Л, М.

З) Церковь погоста с. Романова в Новгородской земле (гравюра Антониса Хутеериса, 1615 г.)(по [Малков, 1983]). 1 – кувшинчик, 2 – шар, 3 – полица, 4 – зонтик,5 – перевёрнутый конус.

И) Верх башни (17 в.) собора Свв. Станислава и Вацлава в Кракове (Польша), расположенном на территории, входившей в 4 – 10 вв. в Белую Хорватию. 4 – зонтик, 5 – перевёрнутый конус.

К) увеличенный фрагмент зонтика храма Mahasu Devta (9 в., Ханол, Уттаракханд, Гималаи), показанного на рис. 6 А.1 – зонтик, 2 – цилиндр, образованный висящими палочками. Главы на рис. З, И, М имеет такую же форму, как главы, показанные на рис. А – Е – «конус-зонтик на перевёрнутом конусе».

На рис. Л так же как у главы гималайского храма на рис. К, бахрома у зонтика образована висящими палочками. 1 – зонтик,2 – цилиндр, образованный висящими палочками.

[

sil2ooo] Вот что зарисовали Витсен, вот что мы находим в альбомах Мейерберга и Олеария!

sil2ooo] Вот что зарисовали Витсен, вот что мы находим в альбомах Мейерберга и Олеария!

А вот еще Ivan Zemlyakov на страницах своего журнала спрашивает "Исчезнувший тип храма, или выдумка художника?"

Цитирую: "Недавно просматривая номера дореволюционного журнала "Зодчий" натолкнулся на одну очень любопытную постройку. Точнее на комплекс, в котором меня особенно заинтересовала одна постройка. Это комплекс выставки 1913 года в городе Ярославль, приуроченной к празднованию 300 летия царствования дома Романовых. По общей идее художественной композиции эта выставка должна была напоминать ярмарочную торговую площадь в старом русском городе. Проектировать комплекс пригласили одного из известных архитекторов того времени - Александра Ивановича Таманова. Но среди традиционных древнерусских "теремков" в проекте выделяется оригинальная постройка с рубленым завершением в виде перевернутой усеченной пирамиды, выше которой находятся шатер. На что же опирался архитектор проектируя такие необычные, нехарактерные для России вещи? Оказывается, мы имеем дело с одной из самых интересных загадок древнерусской деревянной архитектуры..."

Схожими вопросами задаются И.С. Агафонова, А.И. Давыдов в статье "О ЗАБЫТОМ ТИПЕ ХРАМА В РУССКОМ ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ" на страницах РусАрх

И так далее и так далее...

А загадки то оказывается никакой и нет! Да и более того, не в том дело что и какой формы а совсем в другом!

Никто не задает главный вопрос.

Главный вопрос - ПРИ ЧЕМ ТУТ ХРИСТИАНСТВО?

Храмы какой веры были распространены на Руси? Храмы где поклонялись кому, если поклонялись запечатлены на многих старинных гравюрах и рисунках? Есть ли у кого-то еще сомнения что даже привычный вид православного храма не имеет никакого отношения к Христу и что и форма и смысловое содержание каждого элемента корнями уходит в совсем другие традиции и верования???

Вернемся к "НАВЕРШИЯ СЛАВЯНО-АРИЙСКИХ ХРАМОВ" что бы глубже понять суть вопроса:

- Амалака является символом солнца, солнца-лотоса, плода амалаки – дерева священного в индуизме. В соответствии с индуистской мифологией, так же как амалаковое дерево поддерживает солнце, амалака на вершине храма поддерживает золотой кувшин (калаша) – символ солнца. «Золотой кувшин-солнце стоит в центре амалаки, чьи расходящиеся в разные стороны зубцы являются солнечными лучами, или лепестками солнца-лотоса» [Snodgrass, 1988]. Форма амалаки варьируется. Обычно амалака имеет форму сплющенного шара – диска с «зубцами», часто она имеет форму тыквы (шара) с выраженными рёбрами-дольками (плод растения амалака имеет 6 или 5 долек), бутона лотоса; при этом снизу располагаются раскрывающиеся лепестки.

- Амалака является символом солнца, солнца-лотоса, плода амалаки – дерева священного в индуизме. В соответствии с индуистской мифологией, так же как амалаковое дерево поддерживает солнце, амалака на вершине храма поддерживает золотой кувшин (калаша) – символ солнца. «Золотой кувшин-солнце стоит в центре амалаки, чьи расходящиеся в разные стороны зубцы являются солнечными лучами, или лепестками солнца-лотоса» [Snodgrass, 1988]. Форма амалаки варьируется. Обычно амалака имеет форму сплющенного шара – диска с «зубцами», часто она имеет форму тыквы (шара) с выраженными рёбрами-дольками (плод растения амалака имеет 6 или 5 долек), бутона лотоса; при этом снизу располагаются раскрывающиеся лепестки.Порой раскрывающиеся лепестки помещаются так же и сверху, символизируя, что бутон раскрывается и в направлении к земле . Форму амалаки часто имеют капители и утолщения на колоннах и валиках. В ряде случаев такую же форму как амалака имеет калаша (форму шара с дольками, бутона). Калаша и амалаки, стоящие наверху храма, часто золотятся, – один из эпитетов горы Меру – kancana-giri – «золотая гора».

Во избежание путаницы мы будем называть «купола», «баньки», «луковицы», «маковки» русских храмов «амалаками русских храмов».

Амалака русских храмов и предметов, символизирующих храмы, часто имеет, так же как амалака индийских храмов, форму плода – луковицы, напоминает пламя свечи, и часто покрывается золотом. Как показал С. В. Заграевский (2008), такие главы - купола на Руси уже в середине 13 в. имели широкое распространение. Такие главы изображены на миниатюрах Добрилова Евангелия 1164 г. [История Русского искусства, 1953. Т.1].

Золотые купола существуют только в русской и индо-иранской архитектуре.

Русское выражение «купола как жар горят» отражает: 1) огненную семантику амалаки, 2) золотое покрытие амалаки. У скифов золото обозначалось словом zar [зар]. Этот корень в русском языке имеют: «жар», «заря» (огненно-солярная семантика). Ср. персидск. zar – «золото», авест. zаrаnуа – то же, др.-инд. hari – «жёлтый, золотистый, зеленоватый», авест. zairi – «жёлтый, золотистый». (Фонетически {жр/зр/хр} = {зл}).

Византия не знает золотых куполов, не знает и куполов, имеющих форму луковиц.

В древности амалака русских храмов часто имела членение на дольки, так же как амалака индийских храмов. Карпатская амалака тождественна индийским. Так же как у индийских храмов, навершия русских/славянских храмов могут иметь несколько стоящих друг на друге амалак, которые могут рассматриваться и как стоящие друг на друге кувшинчики. Характерно, что только на территории расселения славян широко распространены луковичные главки – в том числе в Австрии, Южной и Восточной Германии. На всей территории расселения русских людей существовали храмы/сооружения, у которых, так же как в Индии, огромная глава-амалака стояла, порой без шеи, на крупном основании (обычно на четверике). В настоящее время такой тип храмов сохранился у старообрядцев, а так же на Карпатах. Такой тип храмов представлен и на гравюре А.Олеария, посетившего Московское государство в 40-х гг. 17 в. Как отмечает академик А.М.Павлинов, в « Добриловом Евангелии 1164 г. изображён храм, имеющий особое покрытие в виде главы с заострённым подвышением и выпученными боками. Он покрыт чешуёй. Верхняя его часть несколько напоминает луковицу или так называемый куб, а нижняя отзывается скорее деревянною конструкциею, чем каменною. Подобное изображение храмов на прямых столбах, напоминающее деревянную конструкцию встречается и позднее на наших вышивках. В них также мы видим храм такой же конструкции, т.е. на столбах, с возвышающимся над его серединою куполом. Изображения эти приводят на память описание славянских языческих храмов и, вероятно, составляют, так сказать, отголосок дохристианской эпохи».

Среди многих подобий в русской и индийской архитектуре выделяется особый тип храма, широко распространённый не только в России и Индостане, но и по всей Европе. Храмы этого типа имеют высокий купол, на котором стоит фонарь или главка-амалака. К этому же типу можно отнести храмы с главками, поставленными одна на другую .

Однако, имеющиеся факты говорят о том, что (а) храмы, имеющие купол с фонарём или главкой, появились в глубокой древности у славяно-арьев; (б) на территории расселения славян (и, соответственно, предков русских людей) они существовали издревле, задолго до 16 в., (в) на территории Северной Руси они были уже в начале 15 в. Видно, что точно такие же сооружения были в Индии и Иране в глубокой древности.

Широко бытует мнение, что подобные храмы стали широко распространяться в Западной и Центральной Европе только начиная с 16 в., т.е. с эпохи Возрождения. Их обычно называют «ренессансными» (если они построены в 15 – 16 вв.) и «барочными» (если они построены в 17 – 18 вв.). Считается, что подобный тип храмов зародился в северной части Аппенинского полуострова. Считается так же, что позднее, под влиянием так называемой «итальянской архитектуры» этот тип храмов распространился на территории Южной России, где в 17 – 18 вв. сложился стиль «украинское барокко». В соответствии с этой схемой считается, что в Северной России, на Урале и в Сибири, такие храмы появились только в конце 17 в. как результат «юго-западного влияния».

[

sil2ooo Укажу только несколько примеров схожести архитектур]

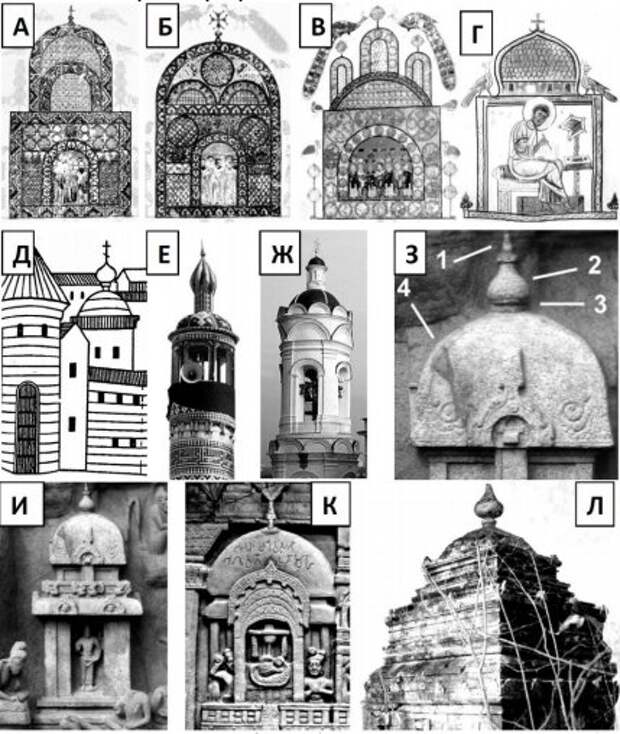

sil2ooo Укажу только несколько примеров схожести архитектур]Храмы имеющие купол с фонарём/главкой.

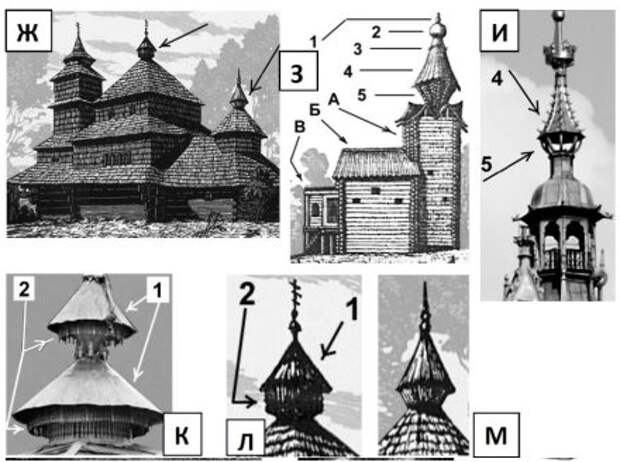

А, Б, В) Миниатюры из Изборника Святослава (1073 г.).

Г) Миниатюра из Добрилова Евангелия (1164 г., галицко-волынская школа). Глава храма на миниатюре имеет луковичную форму.

Д). Фрагмент Тверского Кремля – прорись иконы Михаила Тверского и кн. Ксении (первая половина 15 в.) [История Русск. иск-ва, 1953, т.3]) Минарет мечети Агха-Бозорг (Agha Bozorg Mosque) (XVIII в., Кашан, Иран)

Ж) Георгиевская црковь-колокольня (перв. пол. 16 в.) в Коломенском (Москва).

З, И). Барельеф в Махабалипураме (7 – 8 вв. по Р.Х.). 1 калаша, 2 амалака, 3 грива (шея), 4 купол.

К) Ступа – изображение на воротах (2 в. до Р.Х., Бхархут). На куполе расположено навершие (главка) (ср. с рис. А, Б); над центральным проёмом кокошник.

Л) Храм Ашрам Маха Росей (Ashram Maha Rosei) (VI – VII вв. по Р.Х., Ангкор-Борей, Камбоджа) (по [Frederic, 1994]).

Н) Ранняя буддистская ступа (3 в. до Р.Х., Санчи, Мадхья-Прадеш).

О) Древнейшая ступа Цейлона Thuparamaya (3 в. до Р.Х.) (музей Anuradhapura). П) Старинный храм в штате Трипура.

Р) Ц. Покрова Пресвятой Богородицы в Рувни (Cerkiew Opieki Matki Bożej w Równi), (18 век, Червонная Русь). С) Капала. Т) храм Radha Shyam (1759 г., Бишнупур, Западная Бенгалия).

У) Токи Саррофон («Купол менял», 16 в. Бухара) (Иранская архитектура). Ф) ц. Св. Духа в Потеличи (1502 г., Украина). Х) Покровская церковь в с. Сулимовка (1622 – 1629 гг. Украина, Левобережье). Ц) Софийский собор в Киеве (вид сложившийся в 17 – 18 вв.). Верха храмов на рис. У, Ф, Х тождественны. Почти все купола на рисунке имеют такую же форму как капала (рис. С), или близкую.

Ну и о маковке.

Древнее русское название амалаки – «маковица» [Словарь др.-рус. яз., 1988-], «маковка» (ср.: польск. makowica [маковица] – 1) головка (капитель) украшенной деревянной колонны, 2) ныне не употребляющееся название шпиля или шара, венчающего верх здания [Slownik terminology…, 1976]).

Слово это фонетически и семантически соответствует санскр.: makuta [макута] – 1) верхняя часть, макушка, темя, 2) диадема, [мукуштха (ср. с «макушка»)] – 1) изогнутый, искривлённый, 2) массивный; mukha [мукха]– 1) верхняя часть, голова, вершина, верхушка, верх, 2) лицо. Ср.: «маковка» – вершина горы, укр. «макiвка», «маковица» – то же; русск. «макушка» [Мурзаев, 1984]; польск. makówka [макувка] – перен., шутл. голова, башка. (М.Фасмер считает, что «маковица», «маковка» происходят от слова «мак» и допускает связь этих слов с древнегреческим словом «мекон» – «мак».

Однако, санскритские слова более соответствуют смыслу слов «маковица», «маковка» т.к. полностью соответствуют славянскому словоупотреблению – верх, голова. Особенно хорошо это видно на примере словоупотребления в польской архитектуре: «шпиль» имеет резко отличную форму от плода мака. Соответственно, слова «маковица», «маковка» являются древними славяно-арийскими словами. Санскр. mah [мах] – большой, сильный; maha – 1) большой, могущественный, 2) свет, блеск (золотые маковки блестели).

Маковицу также называют «кумпол», «купол» [Етимологічний словн…, 1982].

В русском языке, так же как в санскрите, форма «кумп» встречается в слова обозначающих нечто куполообразное: др.-инд. kumbhas– горшок, санскр. kumbha [кумбха] – кувшин, горшок. В русском просторечье «кумпол» означает макушку головы. (Одно из значений «kumbha» – выпуклость на голове слона.). Э.М.Мурзаев отмечает, что словами «купол, куполок, кумполок » обозначается «вершина горы или холма округлой формы, высокий, круглый и небольшой островок бора среди болот» [Мурзаев, 1984. С. 315].

В литовском языке kumpas – кривой, изогнутый. Польское название ванны – kąpel [компель] фонетически и семантически соответствует слову «кумпол».

Считается, что слово «купол» было заимствовано славянами из итальянского или французского языка, где означает «маленькая бочка» («cupula» от «cupa» – бочка) [Етимологічний словник…, 1982]. Однако с этим нельзя согласиться.

В Римской империи купол именовался греческими словами «tholus», «hemisphaerium». В языческий Рим купольные сооружения пришли из Сирии (область влияния арийской культуры). В Сирии появились и первые купольные христианские храмы (здесь и далее см. [Haussig, 1959; Зая, 2009]). Миссионерская деятельность християн-сирийцев, а так же несколько волн миграции из Сирии в 7 – 10 вв. привели к тому, что на территории современных южной и северной Италии, Франции, южной – центральной Германии строительная деятельность в 7 – 12 вв. осуществлялась преимущественно сирийцами и армянами. Сирийцы явились создателями «романского стиля» в архитектуре Западной Европы. В это время здесь и появляются сооружения, имеющие купол с фонарём. Однако, в славяно-арийском мире сооружения, имеющие купол с фонарём существовали издревле. На территории Апеннинского полуострова и в Западной Европе, купола стали широко распространяться лишь с 15 в. В это время они уже именовались «cupola», что говорит о прерывании античной традиции их сооружения. Среди старинных купольных построек наиболее известны соборы расположенные в пограничной зоне расселения славян: в Венеции (Собор Св. Марка, Венеция – славянский город [Бор, Томажич, 2008; Шавли, 2003; Леднёв, 2010]) и в Пизе (Пизанский собор). Соборы эти строились в 11 – 13 вв., когда у славян уже давно были купола, и имеют большое сходство с куполами славянских и индийских храмов.

О куполах славянских храмов в первой половине 10 в. пишет арабский писатель Масуди [Срезневский., 1846. С. 36.]. Славянам не было нужды заимствовать название у итальянской «бочки», т.к. слову «купол»/«копул», существующему в языках всех славян (болг. «купол», польск. «kopuła», чешск. «kopule», словацк., словенск. «kupola», сербск. «купала») фонетически и семантически соответствует исконно славянское слово «купель» – чаша, чашеобразный сосуд, ванна (словацк. kupel’ – ванна, польск. kąpel – ванна, купание). Объекты, обозначаемые этим словом, имеют куполообразную форму. Словам «купол», «купель» соответствует санскр. kapala [капала] – 1) чаша, оболочка, скорлупа, череп; 2) сосуд, сделанный из верхней части человеческого черепа, используемый для ритуальных целей сектой «капалика» ; kapalaka [капалака] – имеющий форму чаши, кубка. В индийских трактатах по строительству и архитектуре 6 – 9 вв. капалой (kapala) называются разные элементы здания (в том числе верхние части навершия), имеющие выпуклую, округлую, изогнутую форму («форму черепа») [Тюлина, 2010. С. 159, 214.]. Семантика слов «капалака» и «череп» очень близка: по-русски «череп» – это твёрдая, жёсткая, тонкая покрышка. В русской традиционной архитектуре «черепом» называли потолок, крышу избы, конёк из опрокинутого жёлоба.

Далее здесь

из блога

astlena

astlena

Свежие комментарии