Некоторые археи способны переходить из одноклеточного состояния в многоклеточные кластеры – по крайней мере, когда на них в прямом смысле давят.

Одна из самых больших загадок в истории жизни на Земле – это появление многоклеточных организмов. Казалось бы, легко представить, как всё происходило: какой-то одноклеточный организм делился с образованием двух дочерних клеток, а потом оказалось, что дочерние клетки не разбегаются в стороны, потом и их потомки тоже остаются вместе и т.

Исследовать эволюцию многоклеточности можно не только теоретически, но и экспериментально, с помощью современных одноклеточных, которые при определённых условиях становятся «многоклеточными». Так, мы рассказывали про эксперимент с зелёными водорослями хламидомонадами, которые стали сбиваться в крупные конгломераты, чтобы их не ели хищники-коловратки. Склонность к колониальности поддерживалась возникающими мутациями, и чтобы научиться такой условной многоклеточности, у хламидомонад ушло всего 500 поколений и полгода времени. А эксперименты на дрожжах показали, что их колонии могут разрастаться до весьма крупных размеров – буквально с муху дрозофилу. Наконец, есть знаменитые амёбоподобные слизевики Dictyostelium discoideum, которые живут то отдельными клетками, то довольно крупными подвижными колониями.

Но и водоросли, и дрожжи, и слизевики относятся к эукариотам. Хотя, если подумать, то на ком ещё ставить такие эксперименты – всё-таки истинно многоклеточные формы появились только в домене эукариот. Ни у бактерий, ни у архей многоклеточности нет – среди них есть колониальные формы, но это именно что колонии, то есть объединившиеся одинаковые клетки. Тем удивительнее выглядят результаты сотрудников Брандейского университета и Института биологии в Тюбингене Общества Макса Планка, вместе с коллегами из других научных центров добившиеся от археи Haloferax volcanii многоклеточноподобной формы, в которой клетки отличались друг от друга.

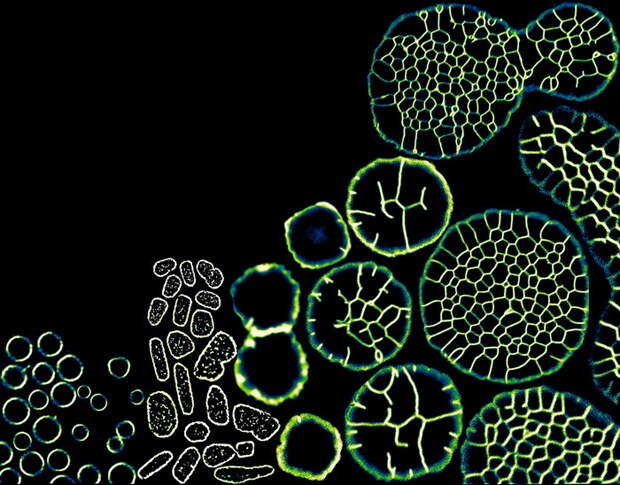

Археи, с одной стороны, схожи с бактериями и эукариотами, с другой, всё-таки сильно от тех и других отличаются (собственно, иначе бы их и не выделили в отдельный домен жизни). На бактерий они похожи, в частности, тем, что наружную мембрану у них прикрывает клеточная стенка. Но архейная клеточная стенка сделана иначе, чем у бактерий. У архей в ней нет характерных бактериальных молекул, которые сделали бы её очень жёсткой, но зато есть много белков, и поэтому их клеточная стенка довольно пластична. То есть археи должны быть более чувствительны к механическим воздействиям. Исследователи решили выяснить, как на повышенное внешнее давление будет реагировать вышеупомянутая H. volcanii. На её клетки надавили, и они сначала сплющились, а потом стали распухать вширь и в высоту, при этом избегая делиться. Достигнув определённого критического размера (его критичность определялась натяжением наружной мембраны), «мегаклетка» формировала внутри себя множество клеточных ячеек – в ней появлялись перегородки, разбивавшие большую клетку на много мелких, каждая со своей копией ДНК.

Эти мелкие клетки не разбегались, они оставались соединёнными вместе. И, что главное, они отличались друг от друга в зависимости от положения: периферические клетки отличались от тех, которые были в центре. Клетки пронизывают нити актина, одного из цитоскелетных белков, и расположение актиновых нитей определяет клеточную морфологию – иными словами, благодаря ориентации актиновых нитей у клетки есть один конец, и другой конец тоже. Направленность, полярность клеток вообще отражается на её молекулярном портрете: например, белки в одной части клетки будут модифицироваться иначе, чем в другой. Оказалось, что периферические и центральные клетки в составе архейного кластера отличаются по молекулярным признакам, которые определят клеточную полярность. Отличались они и по механическим свойствам, и в целом, как пишут авторы работы в своей статье в Science, свойства этих клеточных кластеров делали их отчасти похожими на настоящую ткань.

То есть нечто подобное многоклеточности может возникать не только у эукариот, но и у архей, причём возникать быстро и в достаточно простых условиях – на клетки нужно просто надавить. Может быть, сама способность быть многоклеточными пришла к эукариотам от архей – ведь считается, что эукариотические клетки образовались в результате симбиоза археи с бактерией (недавно даже обнаружились археи, которые очень похожи на вероятного предка эукариот). Но действительно ли это так, действительно ли эукариотическая многоклеточность родственна потенциальной «многоклеточности» архей, станет ясно только после дальнейших исследований.

Читать далее →

Свежие комментарии